- 淵野辺本町4丁目新築戸建

淵野辺駅 4,780万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建

淵野辺駅 4,580万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建

淵野辺駅 4,580万円 - 【長期優良住宅】上矢部4丁目新築戸建 1

矢部駅 4,480万円 - 東大沼2丁目新築戸建 1

古淵駅 4,180万円 - もっと見る

新築一戸建て分譲住宅の価格 | 新築一戸建て分譲住宅の価格は着工戸数と土地相場比較でみないといけない。

投稿日:2013年8月20日

新築一戸建て分譲住宅の価格に「先高感」がありますが本当にそうでしょうか?

新築一戸建て分譲住宅の価格はどうなっているかを長期推移と土地の公示地価・都道府県調査地価と住宅着工戸数との比較でみてみます。

新築一戸建て分譲住宅の2012年の首都圏の販売平均価格は3660万円でした。その価格の約半分弱が土地の価格となります。そのために土地相場が上がれば新築一戸建て分譲住宅の販売価格は上がります。ところが世間に公表される「公示地価」ですとか「都道府県調査地価」の動きと、新築一戸建て分譲住宅の原価となる土地相場は微妙に異なります。

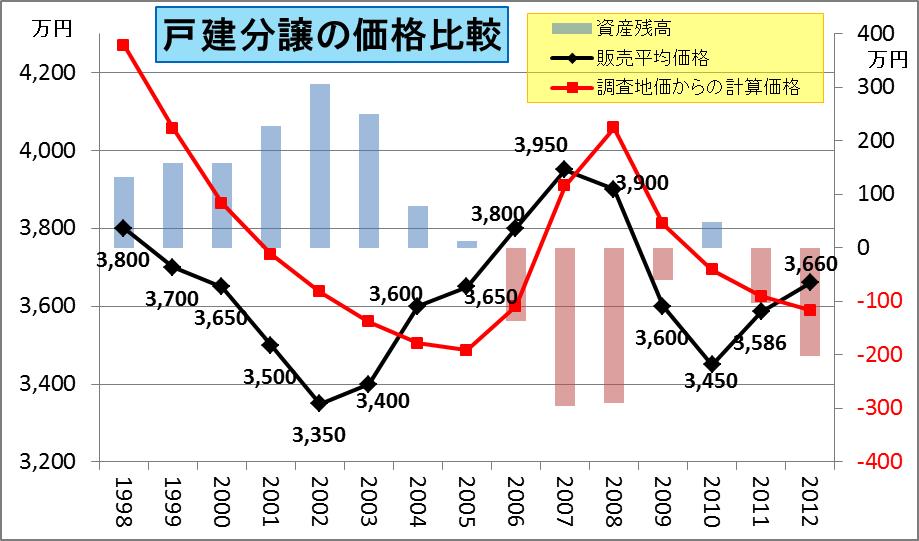

1998年以降の新築一戸建て分譲住宅の首都圏の販売平均価格と都道府県調査地価で計算した戸建て分譲価格の比較をみてみると

新築一戸建て分譲住宅の首都圏の販売平均価格は1998年に3800万円でした。これは消費増税後の価格下落の結果です。この時の土地はバブル崩壊以降の価格下落が続いているところでした。そのために都道府県調査地価から計算した新築一戸建て分譲住宅の計算価格は4200万円を超えて実勢の価格の方が400万円安いということになりました。これは、土地が下落しているために、土地を売りたい人は相場より安くしないと買ってくれないために調査価格よりも実勢取引価格が下回ってしまうためです。これは2002年まで続きました。そして2002年には新築一戸建て分譲住宅の販売平均価格は3350万円まで下がりバブル崩壊以降の最低価格となりました。

それが2003年より反転を始めました。ところが公示地価及び都道府県調査地価はまだ下落を続けています。これは新築一戸建て分譲住宅が売れ始めたために着工戸数が増えてきたためです。そのために土地仕入れが増えてきたということです。つまり土地の買い手が増えたために、公示地価よりも高い値段で売れだしたということです。

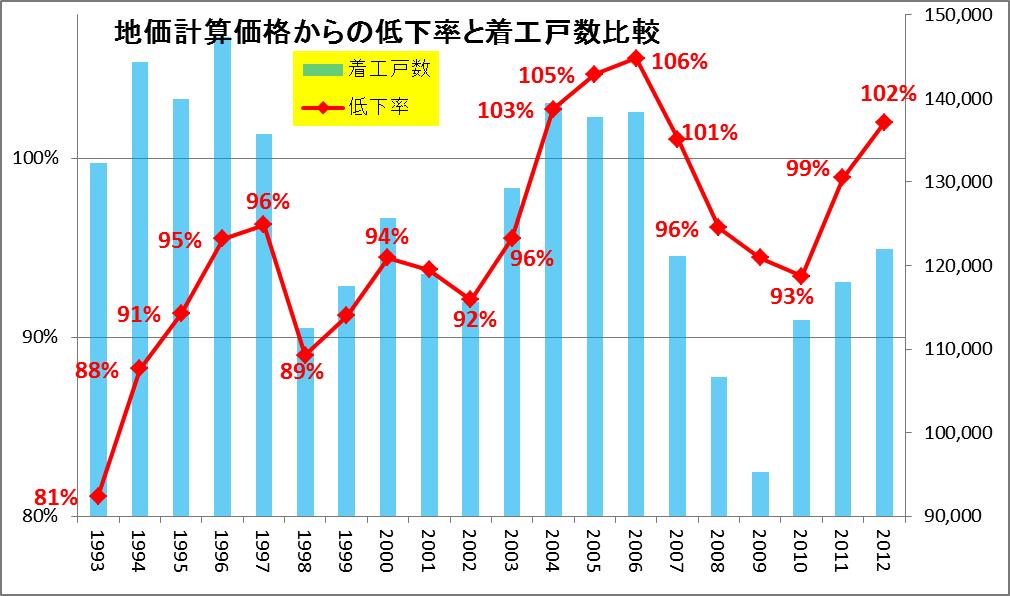

それを都道府県調査地価と実勢販売平均価格の比較率と戸建分譲の新設住宅着工戸数との比較グラフをみてみます。

実勢販売価格が都道府県調査地価よりの計算価格の何パーセントになっているかを計算したグラフをみると1998年に89%と大きく下落したのが2003年には96%まで上がってきています。同時に着工戸数も1998年に11万戸強であったのが2003年には13万戸弱までに増えました。つまり、販売戸数を増やしたいので土地を買い始めたので土地価格が上がったということです。

それが2004年には着工戸数が14万戸を超えて、価格比較も100%を超えました。実勢価格が調査地価よりも高くなったということです。14万戸という大きな戸数のために土地取引が多くなり価格が上がってしまったということです。

これは「ミニ住宅バブル」と言われる時代で団塊ジュニアが住宅購入適齢期になりその大きな人口により住宅購入が増えて、住宅着工を押し上げた時代です。

それが2006年まで続き、14万戸前後の着工と共に土地価格も高くなりました。それにつられて公示地価及び都道府県調査地価が反転をし始めました。このように公示地価は実勢価格の2年遅れて反映されていると言えます。

その影響で実勢価格の調査地価超えが2004年から2007年まで100%超えとなってしまいました。

この100%超えというのは、土地取引が過熱していると言えて販売価格が割高になっていると言えます。そのために、2013年現在の都道府県調査地価による中古価格を計算して、住宅ローン残高を引いた「資産残高」をみてみると100%を超えた年は残高がマイナスとなっていて「損」をしています。

つまり新築一戸建て分譲住宅の価格というのは、都道府県調査地価よりも高い時は割高になってしまい、将来「損」をすると言えます。

逆に「得」するのは調査地価とのかい離が大きい時で、2002年が最大となっています。また2010年も「得」する年でした。ということは2010年は新築一戸建て分譲住宅は「買い時」であったと言えます。

そしてその指標で見ると2012年は「買い時では無かった」と言えます。2012年は地価比較で102%と土地が高いためです。着工が多かったためとも言えます。

つまり、現在は消費増税前駆け込み着工なので土地が割高となり販売価格が割高となっているということで、「買い時では無い」と言えます。

1998年が消費増税後の年で着工が大きく減り、土地比較が89%と低くなったので「買い時」でしたので、今回も同じく2014年が「買い時」となるかもしれません。

- トラックバックURL

地域から探す

地域から探す